Серологические реакции

Антигены и антитела. Серологические реакции между антигенами и антителами.

Антигены – генетически чужеродные вещества, которые при введении в организм животного или человека вызывают специфический иммунный ответ — синтез антител, формирование сенсибилизированных Т-лимфоцитов, иммунологической памяти или толерантности. Под чужеродными веществами понимаются химические структуры, которых нет в организме. Инородными для организма человека являются вирусы, микроорганизмы, а также клетки, ткани, органы животных и других людей. Антигены имеют несколько рецепторов для связи с антителами и способны вступать в реакцию с ними как в организме животного или человека (in vivo), так и вне организма – в пробирке (in vitro).

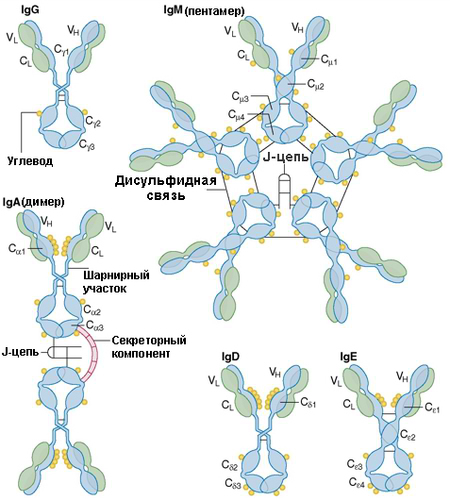

Антитела - высокомолекулярные белки глобулиновой фракции сыворотки крови. Антитела синтезируются под влиянием антигена и способны специфично реагировать (соединяться) с соответствующим антигеном. Все антитела имеют характерную структуру иммуноглобулинов; отличаются по иммунологическим, биологическим и физическим свойствам; и делятся на 5 классов – ІgG , ІgА, ІgМ, ІgD и ІgЕ.

Серологические реакции

В лабораторной практике используют серологические реакции — лабораторные реакции между антигенами и антителами, которые приводят к регистрируемым изменениям в исследуемой системе. Эти реакции получили название серологических, так как для их постановки используют сыворотку (serum), содержащую антитела.

Серологические исследования, выполняемые для обнаружения специфических антител и антигена возбудителя при инфекционных заболеваниях, — более доступные методы лабораторной диагностики, чем бактериологическое выявление возбудителя. В ряде случаев серологические исследования остаются единственным методом диагностики инфекционных заболеваний.

Некоторые методы определения антител, используемые в лабораторной практике

В основе всех серологических реакций лежит взаимодействие антигена и антитела с образованием иммунных комплексов, которые можно обнаружить в тестах in vitro (т.е. «в пробирке» — вне живого организма). Реакции антиген-антитело в системе in vitro могут сопровождаться возникновением нескольких феноменов - агглютинации, преципитации, лизиса и других. Внешние проявления реакции зависят от физико-химических свойств антигена (размеры частиц, физическое состояние), класса и вида антител, а также условий опыта (консистенция среды, концентрация солей, рН, температура).

1. Реакция связывания комплемента

Комплемент - это система белков плазмы крови, которая включает в себя 9 компонентов указанных буквой С (С1, С2, С3,... С9), фактор В, фактор D и ряд регуляторных белков. Некоторые из этих компонентов состоят из 2 - 3 белков, например С1 - это комплекс из трех белков. Эти белки циркулируют в кровеносном русле и присутствуют на мембранах клеток. Комплемент является важнейшей системой как врождённого, так и приобретённого иммунитета. Эта система предназначена для защиты организма от действия чужеродных агентов и участвует в реализации иммунного ответа организма. Комплемент был открыт в конце 19-го столетия бельгийским ученым Ж. Борде.

Реакция связывания комплемента (РСК) – серологическая реакция, используемая для количественного определения комплементсвязывающих антител и антигенов. Впервые описана Борде и Жангу (Bordet - Gengou) в 1901 году. РСК основана на том, что комплекс "антиген - антитело" способен поглощать комплемент, который добавляют в реакционную смесь. При соответствии друг другу антигенов и антител они образуют иммунный комплекс, к которому присоединяется комплемент. Специфический иммунный комплекс адсорбирует комплемент, добавленный в систему, т.е. происходит связывание комплемента комплексом антиген - антитело. Чем больше антител, тем больше фиксируется комплемента. Если же комплекс "антиген - антитело" не образуется, то комплемент остается свободным.

Сложность РСК состоит в том, что реакция образования комплекса "антиген - антитело – комплемент" невидимая. Для выявления компонентов реакции используют дополнительную индикаторную гемолитическую систему. С помощью реакции гемолиза проводится количественное определение остатка комплемента после окончания реакции антигена с антисывороткой.

Реакцию связывания комплемента (РСК) используют для выявления антител на определенный антиген или определяют тип антигена по известному антителу. В этой сложной серологической реакции участвуют две системы и комплемент. Первая система - бактериологическая (основная), состоит из антигена и антитела. Вторая система - гемолитическая (индикаторная). В нее входят эритроциты барана (антиген) и соответствующая им гемолитическая сыворотка (антитело).

РСК ставят в два приема: вначале соединяют антиген с испытуемой сывороткой крови, в которой отыскивают антитела, а затем добавляют комплемент. Если антиген и антитело соответствуют друг другу, то образуется иммунный комплекс, который связывает комплемент. При отсутствии в сыворотке антител иммунный комплекс не образуется и комплемент остается свободным. Поскольку процесс адсорбции комплемента комплексом визуально невидимый, то для выявления этого процесса добавляют гемсистему.

В связи с высокой чувствительностью реакция связывания комплемента (РСК) применяется как для серологической диагностики бактериальных и вирусных инфекций, аллергических состояний, так и для идентификации антигенов (выделенной бактериальной культуры).

2. Реакция преципитации

Реакция преципитации (РП) (от лат. praecipitatio – выпадение осадка, падение вниз) основана на выпадении в осадок специфического иммунного комплекса, состоящего из растворимого антигена и специфического антитела в присутствии электролита. В результате реакции образуется мутное кольцо или рыхлый осадок – преципитат. Реакция преципитации происходит между водорастворимым антигеном и антителом, получаются крупные комплексы, которые выпадают в осадок

3. Реакция флоккуляции

Реакция флоккуляции (по Рамону) (от лат floccus - хлопья шерсти, flocculi – клочья, хлопья; flocculation – образование рыхлых хлопьевидных агрегатов (флокул) из мелких частиц дисперсной фазы) - появление опалесценции или хлопьевидной массы (иммунопреципитации) в пробирке при реакции токсин - антитоксин или анатоксин – антитоксин. Ее применяют для определения активности антитоксической сыворотки или анатоксина.

Реакция флокуляции основана на выявлении «инициальной» флокуляции - помутнения при образовании комплекса экзотоксин (анатоксин) + антитоксин в оптимальных количественных соотношениях ингредиентов.

4. Реакция агглютинации

Агглютинация (от лат. agglutinatio — склеивание) – это реакция взаимодействия антигена со специфическим антителом, которая проявляется в виде склеивания. При этом антигены в виде частиц-корпускул (микробные клетки, эритроциты и др.) склеиваются антителами и выпадают в осадок (агглютинат) в виде хлопьев. Агглютинаты обычно видны невооруженным глазом. Для появления реакции необходимо присутствие электролитов (например, изотонического раствора хлорида натрия), ускоряющих процесс агглютинации.

С помощью реакции агглютинации (РА), reactio agglutinationis (англ. agglutination test) выявляют антитела или корпускулярные антигены. В зависимости от вида используемого иммунодиагностикума различают реакцию микробной агглютинации, гемагглютинации, латексагглютинации, коаглютинации и т.д.

5. Название антител, участвующих в осадочных реакциях

Антитела, участвующие в осадочные реакциях, получили традиционное название по своему взаимодействию с антигеном:

агглютинины – вызывают склеивание корпускулярного антигена – агглютиногена и осаждение комплекса антиген - антитела (агглютината);

преципитины – образуют преципитат с растворимым антигеном – преципитиногеном.

В лизирующих реакциях участвуют бактериолизины (вызывают лизис бактерий) и гемолизины (вызывают лизис эритроцитов).

запись по телефону 8 (985) 970-30-92 ежедневно с 7.00 до 23.00

ПРИЕМ ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ! ЗВОНИТЕ.

Медицинский центр "На Ленинском" - ежедневно. ЗАПИСЬ!

Медицинский центр "На Самотечной" - cуббота, воскресенье.

По предварительной записи!