Методы лабораторной диагностики сифилиса

Существующие методы лабораторной диагностики сифилиса.

Сифилис является одной из самых известных и опасных венерических болезней. Сложно найти инфекцию, для лабораторных исследований которой применялся бы такой широкий спектр методов, как для сифилиса.

Лабораторное распознавание сифилиса отличается от диагностики других бактериальных инфекций тем, что, в отличие от многих патогенных микроорганизмов, Тreponema pallidum очень требовательна к составу искусственных питательных сред, и на обычных средах не размножается. Она растет на средах, содержащих почечную или мозговую ткань, в строго анаэробных условиях при температуре 35 °С.

Поэтому культивирование бледных трепонем на искусственных питательных средах возможно, но требует сложных специальных сред и анаэробной установки. При этом культуральные бледные трепонемы быстро теряют свою болезнетворность и меняют биологические (биохимические, физиологические) и морфологические свойства. Методы стабильного получения культур до настоящего времени отсутствуют.

Невозможность культивирования патогенных трепонем заставляет искать альтернативные методы определения микроорганизмов или антител к ним. Наряду с традиционными, открытыми в начале 20-го века, разрабатываются новые, более чувствительные и специфические методы. Эти методы должны удовлетворять следующим требованиям:

Разработанные к настоящему времени методы лабораторной диагностики сифилиса можно классифицировать различным образом. Они могут быть разделены по различным критериям:

- прямые и непрямые (косвенные);

- тесты на антитела и прямые тесты на антиген;

- трепонемные (специфические) и нетрепонемные (неспецифические);

- отборочные (скрининговые), подтверждающие и диагностические;

- приборные и бесприборные.

Каждый вид тестов имеет свои преимущества и ограничения.

Прямые и непрямые методы дагностики сифилиса

Прямые тесты — это методы непосредственного выявления возбудителя в материале из очагов поражения. Прямые методы диагностики позволяют установить окончательный диагноз сифилитической инфекции, т.к. основаны на обнаружении T. pallidum в биологических образцах. Исследования проводятся с помощью темнопольной микроскопии и молекулярно-биологических методов (прежде всего ПЦР). Эти методы используются при наличии видимых сифилитических поражений.

Прямые методы используются для диагностики ранних форм заболевания, первичного и вторичного сифилиса с клиническими появлениями (эрозивно-язвенными элементами); для подтверждения врожденного сифилиса (для анализа используют ткань пуповины, плаценты, органы плода, отделяемое слизистой оболочки носа, содержимое пузырей, отделяемое с поверхности папул).

Прямые методы:

- микроскопия в темном поле (темнопольная микроскопия, ТПМ; dark field microscopy, DFM) и другие методы микроскопии;

- метод прямой иммунофлюоресценции (ПИФ; direct immunofluorescent assay, DFA)

- молекулярно-биологические методы детекции ДНК бледной трепонемы (полимеразная цепная реакция, ПЦР; polymerase chain reaction, PCR) и другие тесты на амплификацию нуклеиновых кислот (МАНК; nucleic acid amplification test, NAAT)

- ДНК-зондирование или гибридизация нуклеиновых кислот (ГНК) ;

- заражение кроликов инфицированным материалом от больных (rabbit infectivity test-RIT). Этот метод является старейшим, но в силу экономических, организационных трудностей, длительности в практике медицинских учреждений не используется.

Серологические (непрямые) методы дают возможность выявлять в крови больных или антитела, специфичные для определенного возбудителя инфекционного заболевания, или антигены (в большинстве случаев - белки) самих микроорганизмов. В основе всех серологических реакций лежит взаимодействие антигена и антитела. Методы серологической диагностики сифилиса базируются на выявлении антител к возбудителю сифилиса в сыворотке крови или в спинномозговой жидкости.

Серологические методы очень важны при диагностике сифилиса из-за того, что возбудитель сифилиса не культивируется на питательных средах in vitro, практически незаметен в «светлом поле» микроскопа, не окрашивается практически никакими стандартными лабораторными красителями и плохо сохраняется вне организма больного. Кроме того, в последние годы довольно часто наблюдается скрытое течение сифилитической инфекции, что затрудняет получение биологического материала, пригодного для прямой идентификации T. pallidum.

Трепонемные и нетрепонемные тесты

1. Нетрепонемные тесты служат для выявления антител к нетрепонемным антигенам.

Распространенные нетрепонемные тесты — это липидные (реагиновые) реакции. Эти тесты связаны не с определением антител против трепонемы, но с определением антител IgM и IgG к липоидным материалам из разрушенных клеток организма больного сифилисом. Чаще всего эти тесты применяются для скрининга из-за простоты и дешевизны. В них используется нетрепонемный кардиолипиновый антиген, а сами тесты проводятся в разных вариантах:

1) флокуляционные тесты (продукт реакции выпадает в виде хлопьев): микрореакции на стекле с липидными антигенами —экспресс-метод диагностики (микрореакции преципитации — РМП), VDRL (Venereal Disease Research Laboratory test), RPR (Rapid Plasma Reagin test) и др.;

2) реакция связывания комплемента (РСК) с липидными антигенами — реакция Вассермана (РСКк);

3) осадочные реакции, которые не используются в настоящее время (реакция преципитации Кана, цитохолевая реакция Закса — Витебского и др.).

2. Трепонемные тесты — выявление антител к трепонемным антигенам.

В трепонемных тестах чаще всего используются антигены Treponema pallidum, нативные (штамм Никольса) или рекомбинантные. Тест, в котором используются живые спирохеты — реакция иммобилизации бледных трепонем (РИТ), в настоящее время выводится из клинической практики из-за дороговизны и сложности.

Групповые антигены являются общими для двух или более видов микробов, входящих в один род, а иногда относящихся и к разным родам. Специфические антигены имеются только у данного вида микроба или даже только у определенного типа либо подтипа внутри вида. Определение специфических антигенов позволяет дифференцировать микробы внутри рода, вида, подвида и даже типа (подтипа).

Групповые трепонемные реакции определяют антитела к групповым трепонемным антигенам:

1) РСК с протеиновым антигеном Рейтера;

2) реакция иммунофлюоресценции (РИФ);

3) реакция иммунного прилипания (РИП).

Видоспецифичные протеиновые трепонемные реакции определяют антитела к специфическим видовым антигенам Treponema pallidum:

1) реакция иммобилизации бледных трепонем (РИТ или РИБТ);

2) РСК с кардиолипиновым антигеном и с трепонемным ультраозвученным антигеном (РСКт).

3) РИФ-Абс. и ее варианты (IgM-FTA-ABS, 19S-IgM-FTA-ABS, и др.);

4) реакция непрямой гемагглютинации бледных трепонем (РПГА) или агглютинации латексных частиц;

5) иммуноферментный анализ (ИФА);

6) иммуноблоттинг (Вестерн-блот и лайн-блот).

В связи с наличием длительных латентных периодов заболевания и неспецифическим характером нетрепонемных тестов, при проведении скрининговых исследований все чаще используются тесты, основанные на определении специфических антител против трепонемы в пробах крови.

Другие методы лабораторной диагностики сифилиса

Прямые тесты на антиген используются в научных исследованиях и в качестве «золотого стандарта» диагностики.

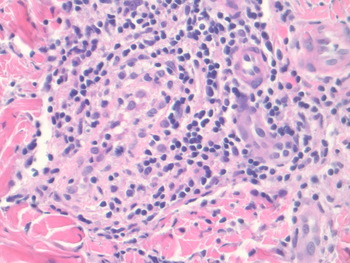

Гистоморфологические методы.

В исследовательских целях, при сифилитических поражениях, проводятся микроскопические исследования образцов пораженных тканей (твердого шанкра, сифилидов). В настоящее время, для диагностики сифилиса гистологические исследования используются редко, т.к. дифференциальная диагностика гистологических изменений представляет серьезные трудности. При трактовке гистоморфологических изменений в каждом конкретном случае необходимо обязательно учитывать клинические и лабораторные данные.

запись по телефону 8 (985) 970-30-92 ежедневно с 7.00 до 23.00

ПРИЕМ ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ! ЗВОНИТЕ.

Медицинский центр "На Ленинском" - ежедневно. ЗАПИСЬ!

Медицинский центр "На Самотечной" - cуббота, воскресенье.

По предварительной записи!